新聞中心

我國糧食年進口過億噸將是長期課題

2021-08-20

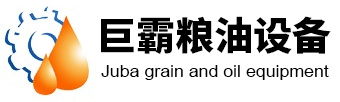

根據中國海關數據,1-7月我國糧食進口量9917.5萬噸,去年同期進口7230.2萬噸,同比增長37.2%。其中大豆進口量占到糧食進口總量的58%,玉米進口量占到進口總量的18.3%,口糧(小麥和稻米)進口量占到進口總量的9.2%。總體上看,我國糧食供需結構性矛盾突出,確保糧食適度進口穩定與安全將是長期重要的課題。

數據來源:海關總署

7月我國除大米以外的糧食品種進口量均呈增長趨勢,尤其是玉米進口量同比增長213.7%。分品種具體來看:

7月進口小麥88萬噸,同比減少5.2%;1-7月累計進口625萬噸,同比增長45.9%。

7月進口玉米286萬噸,同比增長213.7%;1-7月累計進口量為1816萬噸,同比增長297.5%。

7月進口稻米29萬噸,同比增長99.6%;1-7月累計進口284萬噸,同比增長105.5%。7月出口稻米21萬噸,同比減少1.7%;1-7月累計出口151萬噸,同比減少3.2%。

7月進口大麥77萬噸,同比增長87.1%;1-7月累計進口642萬噸,同比增長124.8%。

7月進口高粱111萬噸,同比增長114.2%;1-7月累計進口590萬噸,同比增長157%。

7月進口大豆867.4萬噸,低于6月進口量1072萬噸。1-7月我國進口大豆5762.7萬噸,同比增加4.5%。

7月食用植物油進口量為82.6萬噸,1-7月食用植物油進口量為661.9萬噸。

確保糧食適度進口穩定與安全

近年來,作為口糧品種的稻谷小麥產需有余,進口量僅占國內消費量的2%左右,進口主要用于品種和結構調劑,但玉米和大豆供需缺口逐漸擴大。

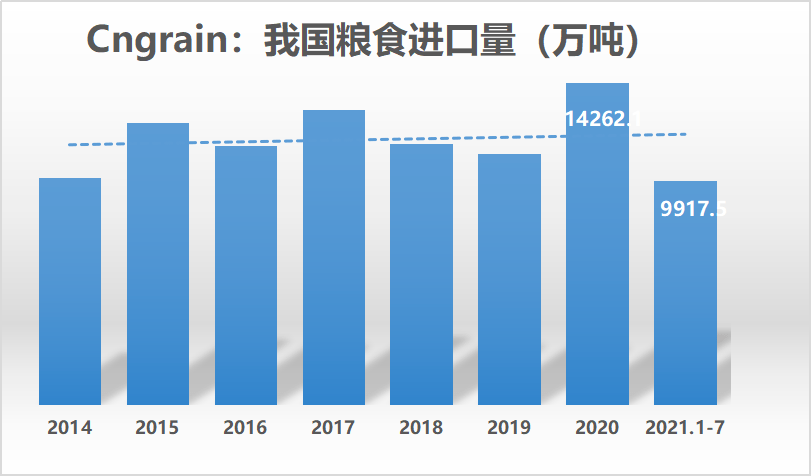

2017年以來,我國玉米的平均自給率為95%,2020年缺口為0.22億噸,進口量占國內消費量的比重為5.78%;我國大豆的自給率僅為15%左右,產需缺口由2018年的8603.3萬噸,進一步擴大到2020年的9990萬噸,隨著飼料、工業用糧等加工需求的增加,對國際市場的依賴程度不斷提高。

2020年,我國糧食進口超過1.4億噸,其中大豆進口超過了1億噸,玉米和大豆進口占比達78.27%,進口量同比分別增長135.7%和13.3%,成為我國糧食安全的主要風險點。

正常貿易條件下,我國30%—40%的大豆進口、15%的玉米進口均來自美國,60%左右的大豆進口來自巴西,進口來源國的高度集中更加劇了“受制于人”的風險。

同時,我國糧食進口高度依賴海洋運輸,受制于馬六甲海峽以及巴拿馬運河、蘇伊士運河等咽喉要道,糧食進口面臨較高“卡脖子”的風險。

此外,隨著國內消費結構的轉型升級,我國玉米和大豆的對外依存度還將進一步上升,對糧食供應鏈的穩定性提出更高要求。

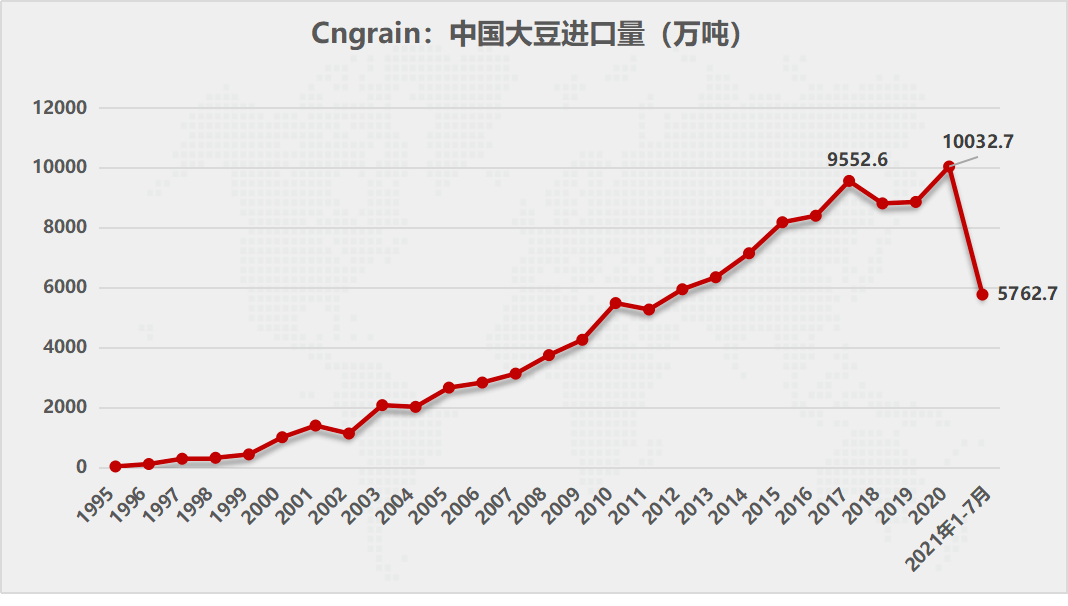

與此同時,全球糧食貿易總量有限,糧食供給潛力存在差異。據美國農業部數據顯示,近四年來全球玉米庫存持續降低。由2017/18年度的3.4億噸下降到2020—2021年度的2.85億噸;庫存消費比由31.22%下降到25.12%。近兩年來全球大豆庫存大幅降低。由2018/19年度的1.15億噸下降到2020/21年度的0.96億噸;庫存消費比由33.02%下降到22.55%。

數據來源:USDA

聯合國糧農組織在《糧食展望》中指出,當前國際糧食價格仍處高位,今后一年內全球糧食貿易仍活躍。從短期看,糧食價格高企使得我國糧食進口的成本大幅攀升;而從長期看,受新冠肺炎疫情全球蔓延、國際資本投機炒作和全球流動性泛濫等因素影響,世界玉米和大豆價格可能會延續上漲趨勢,并進一步加劇通脹預期。這些方面將對國際糧食供應鏈的穩定與安全、對我國糧食供應的自主可控產生較大影響。

因此,在新發展格局下,構建“更高層次、更高質量、更有效率、更可持續”的糧食安全保障體系,需要充分發揮我國糧食綜合生產優勢,完善安全可控的國內糧食全產業鏈供應體系。同時積極推動糧食領域國際交流與合作,充分發揮糧食適度進口的保障作用,增強對全球糧食資源的優化配置,尤其要保障國際糧食供應鏈穩定與安全。

上一頁:

2021 /

08-20

所屬分類:

新聞中心

行業新聞

相關資訊—